前回は、実際のゲーム制作の中で、ゲームプランナーがどのように仕事に関わるのかを、ゲーム制作の流れとともに解説しました。

今回の解説は、ゲームプランナーの業務の中でも特に重要な、ゲーム企画書の作り方です。

これを読めば、ゲーム企画書の書き方がより具体的にイメージでき、すぐにでも自分の企画書を書いてみたくなるはずです。

ぜひ最後まで読んでください!

なぜ企画書が必要なのか?

ゲーム企画書は単なるアイデアメモではありません。

チーム全体が同じ方向を向いて開発を進めるための「共通言語」であり、「羅針盤」です。

良い企画書は、読んだ人に「このゲームは面白そうだ!」「ぜひ開発してみたい!」と思わせる力を持っています。

そのためには、ただアイデアを羅列するのではなく、明確な構成に沿って、論理的かつ魅力的にまとめる必要があります。

それでは、まず企画書に含めるべき

基本的な構成要素を見ていきましょう。

企画書の基本構成

- 表紙

- 企画タイトル、作成者、作成日などを記載します。

- 概要

- どんなゲームなのかを一言でまとめます。

- コンセプト

- なぜこのゲームを作るのか、その意図や目的を明確にします。

- ゲーム内容

- ゲームのシステム、世界観、キャラクターなど、具体的な内容を説明します。

- アピールポイント(売り)

- このゲームの独自性や、最も伝えたい面白さをアピールします。

- スケジュール・予算

- 開発期間や必要な予算の概算を記載します(必要に応じて)。

この構成に沿って情報を整理することで、

読み手がスムーズに企画を理解できるようになります。

企画書の具体的な内容とポイント

1. 表紙

企画書の「顔」となる部分です。

シンプルで分かりやすく、一目で企画のタイトルと作成者が分かるようにデザインしましょう。

記載する項目

- 企画タイトル

- ゲームの魅力を伝えるキャッチーなタイトルをつけましょう。

- 作成者名

- 自分の名前や所属を記載します。

- 作成日

- 企画書を作成した日付を記載します。

2. 概要

企画書の最初のページであり、第一印象を決定づける重要な項目です。

読者の興味を引きつけ、「続きを読みたい」と思わせるような魅力的な内容を心がけましょう。

記載する項目

- ジャンル

- RPG、アクション、パズルなど。

- ゲームの全体像

- キャッチーな一文でゲームのコンセプトを簡潔に表現します。

- 対応プラットフォーム

- PC、スマートフォン、コンシューマー機など。

- ターゲットユーザー

- どんな人に楽しんでほしいか、具体的に記載します。

3. コンセプト

「なぜこのゲームを作るのか?」という企画の核となる部分を説明します。

面白さだけでなく、製品としての可能性や市場での立ち位置も合わせて伝えます。

記載する項目

- 企画の背景

- なぜ今、このゲームを開発するべきなのか。

- 製品の魅力

- どんな製品になるのか、その魅力や強みを端的に説明します。

- 市場における位置づけ

- 競合タイトルとの差別化ポイントや、狙う市場を明確にします。

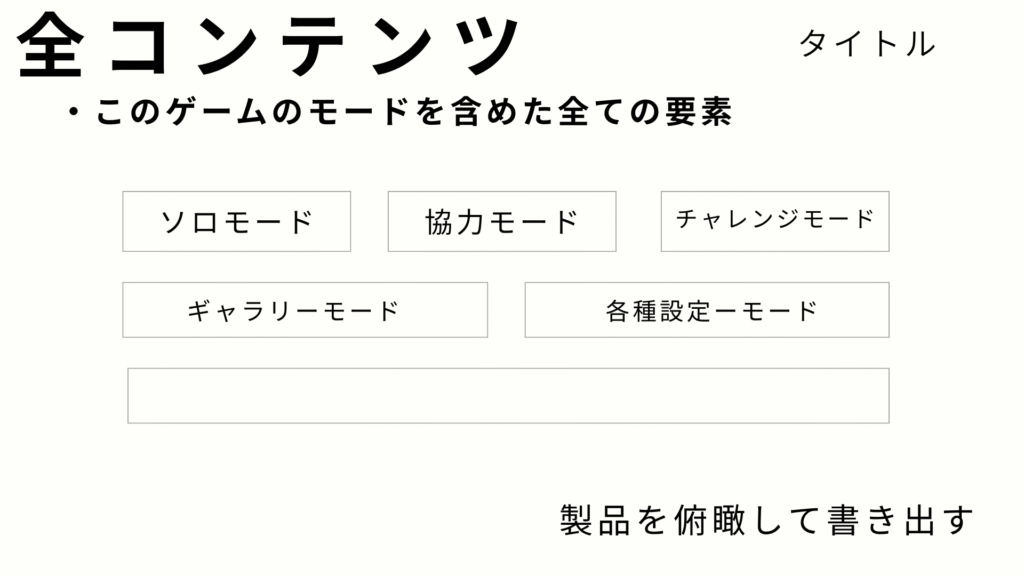

4. ゲーム内容

この項目が企画書の中心です。

ゲームのシステム、キャラクター、世界観など、詳細な内容を項目ごとに分けて解説します。

記載する項目

- ゲームプレイの核

- プレイヤーが何をするゲームなのか、基本的な行動サイクルを分かりやすく説明します。

例:「探索パートでアイテムを集め、クラフトパートで装備を強化し、バトルパートで強敵に挑む」

- プレイヤーが何をするゲームなのか、基本的な行動サイクルを分かりやすく説明します。

- 主要なシステム

- ゲームの面白さを生み出す独自のシステムに絞って具体的に解説します。

バトルシステム、パズル要素、コミュニケーション機能など、特に「売り」となる部分を説明しましょう。

- ゲームの面白さを生み出す独自のシステムに絞って具体的に解説します。

- プレイヤーの成長要素

- レベルアップ、スキル習得、装備の強化など、プレイヤーのモチベーションを維持する要素について説明します。

- 世界観・設定

- 舞台となる世界や物語の背景を簡潔にまとめます。

イメージイラストなどを活用すると、より説得力が増します。

- 舞台となる世界や物語の背景を簡潔にまとめます。

- 主要なキャラクター

- プレイヤーキャラクター、主要な敵キャラクターなど、ゲームの雰囲気を伝える上で重要なキャラクターを紹介します。

- アートスタイル・サウンドコンセプト

- 独自のアートスタイルやサウンドにこだわりがある場合は、その特徴を具体的に記載します。

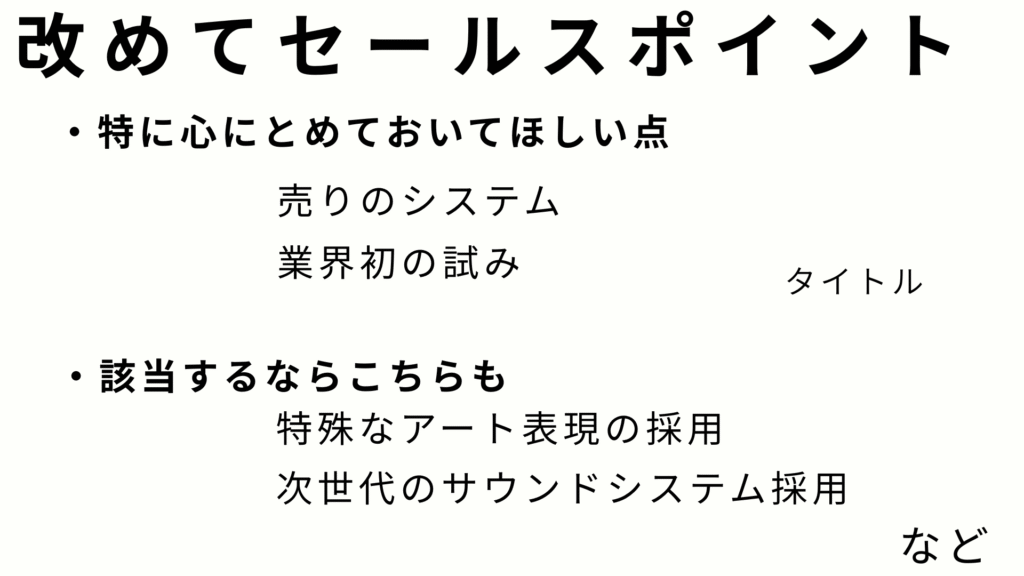

5. アピールポイント(売り)

ゲーム内容の説明が終わったら、最後にこの企画の「売り」を改めて明確にします。

読者の頭を整理し、強い印象を残すことが目的です。

記載例

- 「〇〇という斬新なシステムで、新しいユーザー体験を提供します」

- 「業界初の○○と連携し、長期的な収益が見込めます」

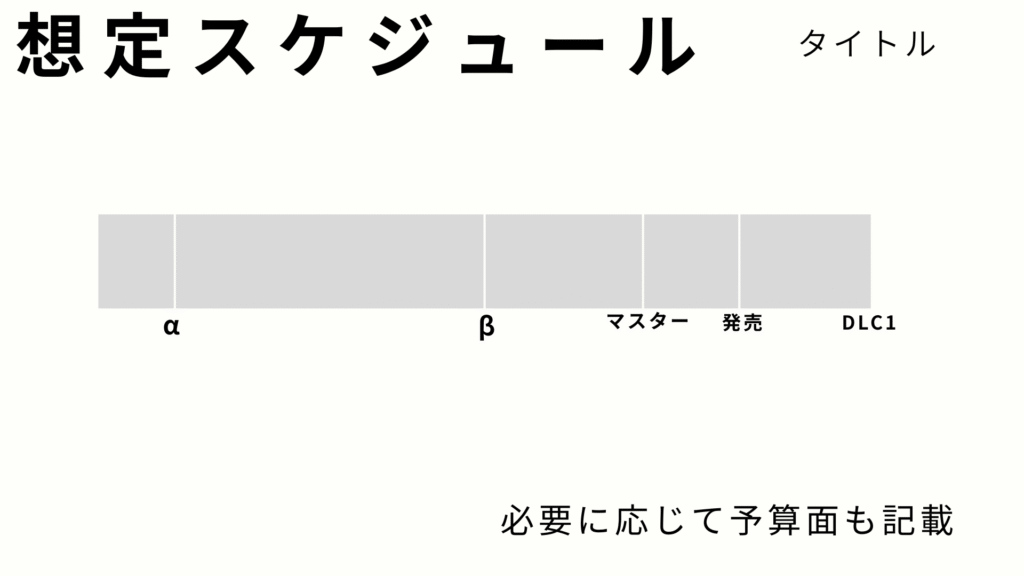

6. スケジュール・予算

開発の実現可能性を示すための重要な項目です。

具体的な数字や期間を示すことで、企画の信頼性が高まります。

記載する項目

- 開発スケジュール

- 企画立案、仕様策定、開発、デバッグ、リリースといった各工程のおおまかな期間を記載します。

- 予算

- 開発にかかる費用(人件費、外注費、ライセンス料など)の概算を記載します。

企画書に盛り込む内容はイメージできましたか?

それでは次に、これまでの内容を実際の書類としてまとめる際の

具体的な構成例を見ていきましょう!

具体的な企画書の構成例(A4サイズ資料を想定)

このまとめ方は一つの例ではありますが、

これを参考に自分のスタイルを見つけていくのも良いと思います。

企画書の仕上げ方

ビジュアル資料を活用する

コンセプトアート、キャラクターデザイン、UIのラフ案などを加えることで、言葉だけでは伝わりにくいゲームの雰囲気や操作感を視覚的に伝えることができます。

シンプルで分かりやすい言葉を選ぶ

専門用語や業界用語は避け、誰にでも理解できる言葉で書くことを心がけましょう。

文章は短く、テンポよく読めるように構成することが大切です。

熱意を伝える

論理的な構成は重要ですが、あなたのゲームに対する情熱や「なぜこのゲームを作りたいのか」という強い思いも、読み手の心を動かす要素です。

言葉の選び方や表現から、その熱意が伝わるように工夫しましょう。

読み手の視点を意識する

その企画書を誰が読むのか(開発チーム、プロデューサー、投資家など)を常に意識し、相手が最も知りたい情報を分かりやすく提示することを心がけましょう。

一度まとめた企画書を、色々な視点で点検し改良することも大切です。

常に「読み手最優先」で「伝わる書類」作りを心掛けましょう!

まとめ

ゲーム企画書は、あなたのアイデアを現実のものにするための最初にして、最も重要な一歩です。

「今、こんなゲームを創ってみたい!」という気持ちがあり、ゲームプランナーを目指しているなら、ぜひ今回の記事を参考に企画書作りに挑戦してみてください。

まずは第一歩を踏み出すことが大切です。

ゲームの面白さを伝えることに集中し、少しずつ形にしていけば大丈夫。

難しいことは、プロになってから考えればいいのですから。

-scaled.png)

ここでは、先ほどの構成要素に沿って、それぞれの項目で何をどのように書くべきか、

具体的なポイントを解説します。